研究室概要

分子や原子、電子といった非常に小さなものの動きや性質は、物理の法則(方程式)にしたがっています。これらの方程式をコンピュータで解くことで、化学の現象を理解したり予測したりする研究分野を「計算化学」と呼びます。こうした方程式は非常に複雑なため、昔は簡単に解くことができませんでしたが、現在ではコンピュータの性能が大きく向上したため、様々な研究やものづくりに活用できるようになってきました。私たち生命計算化学研究室では、新しい計算手法やプログラムを自ら開発し、それを医薬品開発などの生命に関わる研究に応用することで、社会に貢献したいと考えています。

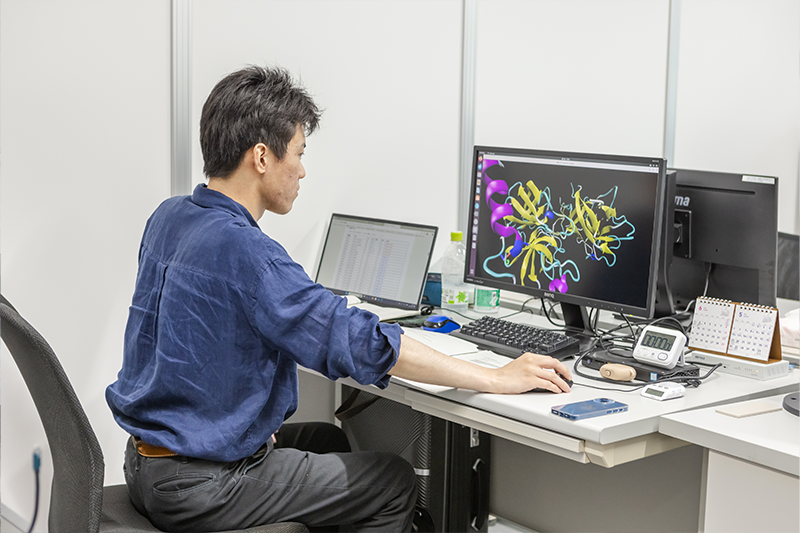

創薬をコンピュータで加速する計算理論とソフトウエアの開発

コンピュータを用いると、病気の原因となるたんぱく質に、薬の候補となる分子がどのように作用するかをシミュレーションすることができます。これにより、薬の開発に必要な実験を減らし、より早く・正確に新しい薬を見つけることが可能になります。私たちの研究室では、このようなシミュレーションを行うための独自の計算理論やソフトウエアを開発し、さまざまな分野の研究者と協力しながら、新薬の開発に取り組んでいます。

治療法がない希少疾患「プリオン病」の克服をめざした新薬開発

プリオン病は、体の中にある「プリオンたんぱく質」という物質が、何かのきっかけでその形を変えてしまうことで引き起こされる病気です。人を含む哺乳類で見つかっていますが、詳しい原因や治療法は解明されていません。100万人に1人の割合でしか発症しない希少な病気のため、製薬企業が薬の開発に取り組む可能性は低く、大学などが中心となって研究を進める必要があります。私たちの研究室では、計算化学の技術を駆使して、プリオン病の医薬品開発に取り組んでいます。

概要

| 講師 | 石川 岳志(いしかわ たけし) |

|---|---|

| 職名 | 教授 |

| 電話番号 | 099-285-8334 |

| ishi[at]cb.kagoshima-u.ac.jp (※[at]を@に置き換えて下さい。) |

|

| 研究キーワード | 分子シミュレーション、計算化学 |