お知らせ

研究概要

化学を基礎学問として、隠れた環境汚染物質を探索して構造を推定する技術を開発しています。

化学物質は、どんなに有用でも、毒性などの負の側面をもっていることがあります。負の側面が顕在化した例として、カネミ油症事件(熱媒体として用いられたポリ塩化ビフェニル(PCB)や、ダイオキシン類などが原因)、サリドマイド事件(鎮静・催眠薬として用いられたサリドマイドが原因)、環境ホルモン(内分泌かく乱物質)問題(樹脂原料などに用いられたビスフェノールAなどが原因)、水俣病(アセトアルデヒド合成に用いられた水銀触媒が原因)、農薬として使用されていたCNPが胆のう癌との関係を疑われ、その後、使われなくなった例をあげることができます。

一方で、化学物質は、私たちの生活を豊かにしてくれる掛け替えのない存在です。環境化学研究室では、化学物質の長所を軽視しません。すなわち、化学物質は、適切に使うことが何よりも大切であり、そのためには、より安全な物質を使用すること、人などに対する曝露量を影響のない範囲に留めることが大切と考えます。

問題は、1)広く使われている化学物質に知られていない毒性がある場合、2)管理して使用されている化学物質が水環境中で中途半端に分解した結果、どのような化学物質に変化したのかが分からずに管理できなくなってしまう場合、3)適切に使用されずに水環境中の濃度が高くなりすぎてしまう場合などです。このうち、環境化学研究室では、2)に着目しており、水環境中の未知化学物質の自動構造推定技術を開発しています。

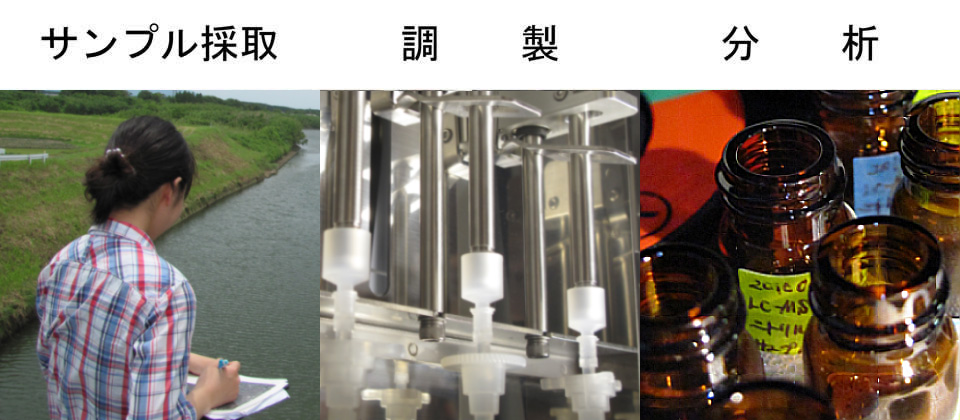

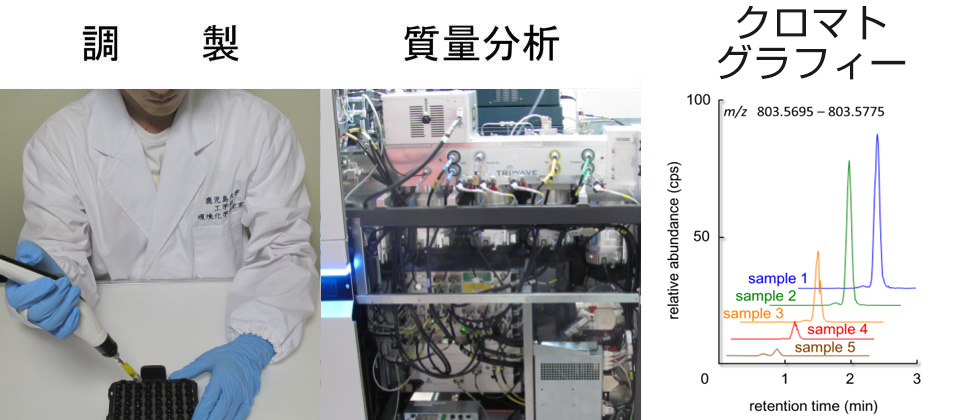

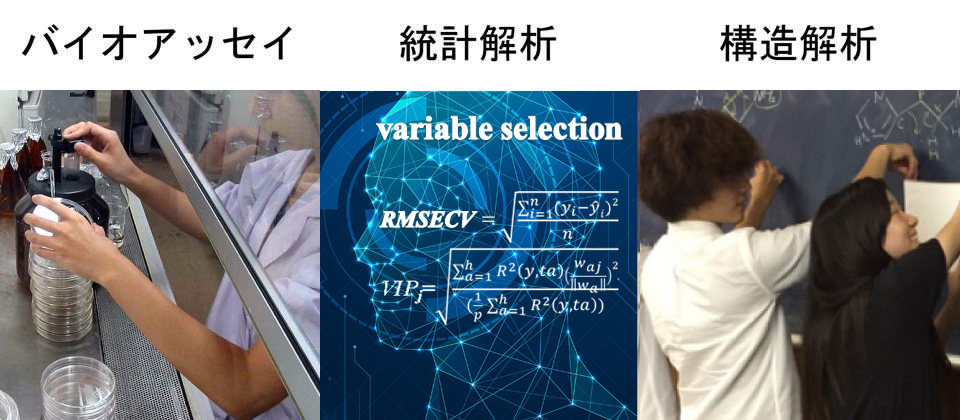

そのために、質量分析学、量子化学、反応速度論、多変量解析を用いています。

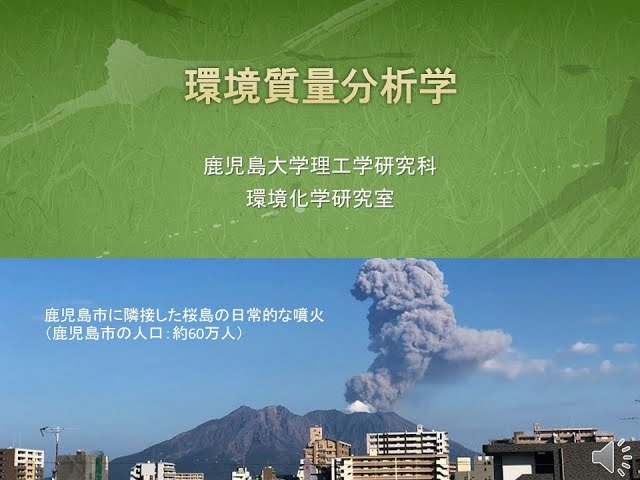

環境質量分析学のすすめ

質量分析は、環境保全、医薬品開発、化粧品開発、化成品開発、食品検査、ドーピング検査、科学捜査などの様々な分野で活躍し、我々の暮らしを支えています。社会的・科学的なニーズが高い質量分析は、当然、技術革新の速度が速くなります。このため、常に最新の技術を学ぶことが求められます。

環境化学における質量分析の大きな役割の一つとして、環境中に存在する毒性物質を網羅的に探索することが挙げられます。網羅分析の結果、数千もの物質がピークとなって検出されることがあります。その中で、環境試料の毒性を決めている物質のピークはたった1つという場合があり、どうやってその1ピークを見つけ出すかが課題になります。環境化学研究室では、多変量解析という数学的手法を用いています。

ピークを見つけたあとも、そのピークの物質がどのような構造なのかを解析しなければなりません。質量分析計が答えてくれるのは、いわば分子量情報のみであり、分子量が分かってもそれがどのような物質かは分かりません。そこで、質量分析計の内部で未知物質にエネルギーを徐々に与えて、構造依存的に壊してどのように壊れたのかを観察します。その壊れ方(開裂反応など)を解析して、壊す前の未知物質の構造を推定します。その推定には、量子化学と反応速度論を用います。

以上のように、幅広い分野で活躍中の質量分析学を学ぶこと、とくにその原理や解析理論を学ぶことは、現代社会で活躍する人材にとって重要です。環境化学研究室では、これらの幅広い知識を、高性能な質量分析機器群を実際に使いながら学べます。

現代科学において必須学問である質量分析学を、環境中の未知汚染物質を題材に学んでみませんか?

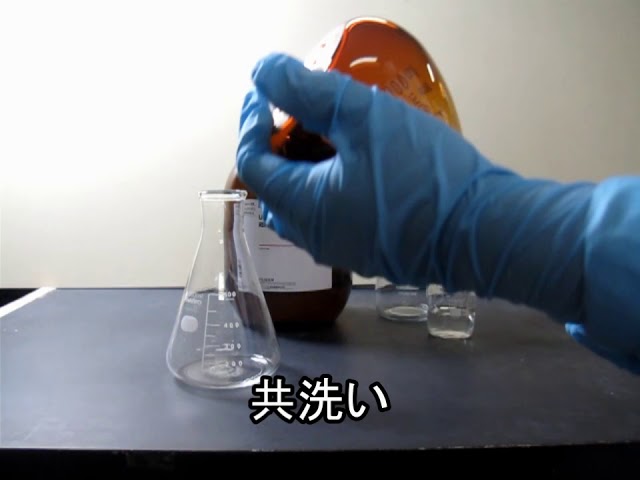

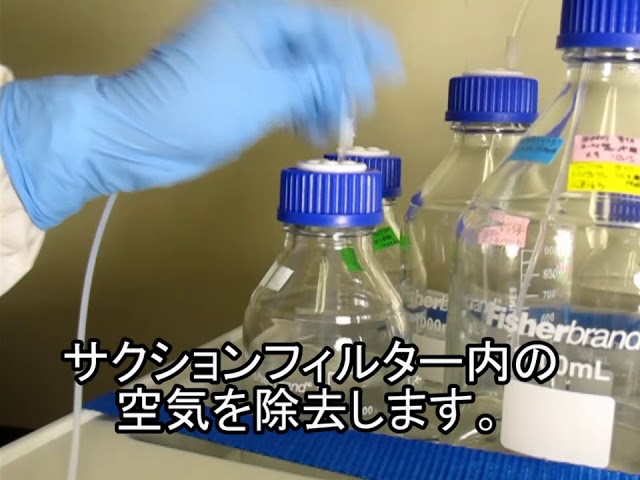

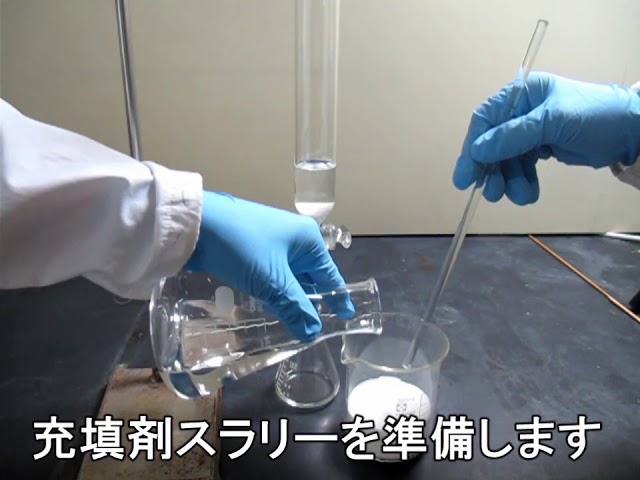

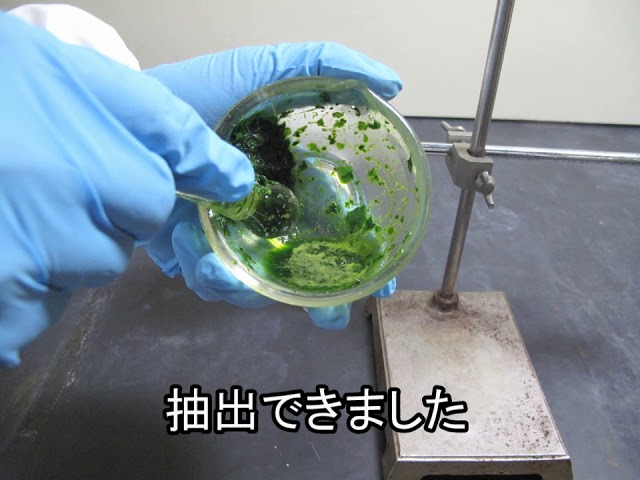

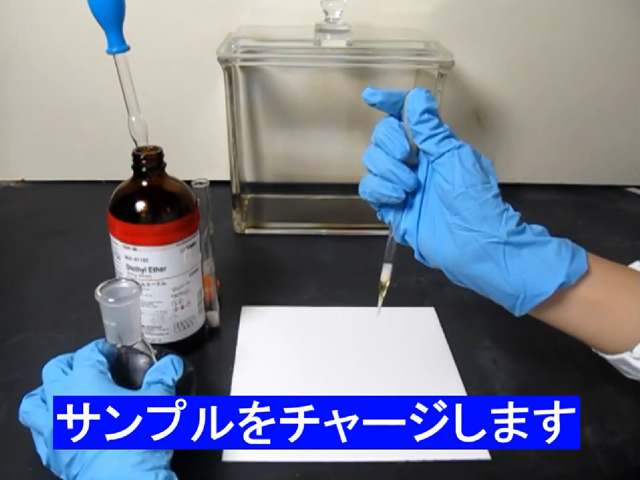

実験動画(クリックすると動画が再生されます)

アクセス

〒890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元1-21-40 工学部化学生命工学科棟4F

工学部建物配置図(https://www.eng.kagoshima-u.ac.jp/access/campas/)

鹿児島空港よりバスで鹿児島中央駅まで約40分→路面電車で唐湊(とそ)電停まで約10分